Bibliographie des ouvrages relatifs à l'amour, aux femmes, au mariage et des livres facétieux, pantagruéliques, scatologiques, satyriques etc.

Bibliographie des ouvrages relatifs à l'amour, aux femmes, au mariage et des livres facétieux, pantagruéliques, scatologiques, satyriques etc.

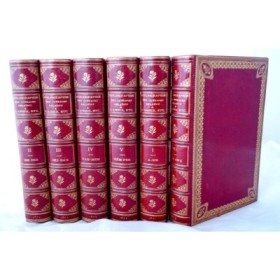

Voici la meilleure documentation bibliographique de 2814 pages présentée ici dans une reliure exceptionnelle de maroquin rouge. Un ouvrage de bibliographie recense les livres publiés dans une thématique donnée. Contenant les titres détaillés de ces ouvrages, les noms des auteurs, un aperçu de leur sujet, leur valeur et leur prix dans les ventes, l’indication de ceux qui ont été poursuivis ou qui ont subi des condamnations, etc.